Port-Royal est une abbaye cistercienne. En vertu des préceptes qui prévalent à Cîteaux, mais aussi de la rigueur religieuse et spirituelle qui caractérise la réforme du monastère par la Mère Angélique, on pourrait s’attendre à une grande hostilité contre l’art et la littérature.

En réalité, Port-Royal fut un foyer de diffusion de la culture d’une importance considérables. Ouvrages pédagogiques, traités spirituels, mémoires, oeuvres poétiques même, sans oublier une abondante correspondance qu’on est à peine en train de redécouvrir, les autrices et auteurs de Port-Royal occupent une place essentielle dans la diffusion d’une culture religieuse dont l’impace sera capital dans la formation du classicisme et dans le développement d’une littérature morale illustrée par Pascal, La Rochefoucauld et La Bruyère. Mais la zone d’influence de Port-Royal dépasse de loin le cercle des proches du monastère: on ne peut comprendre un roman comme La Princesse de Clèves en faisant abstraction de l’atmosphère augustinienne dans laquelle évoluait Madame de Lafayette.

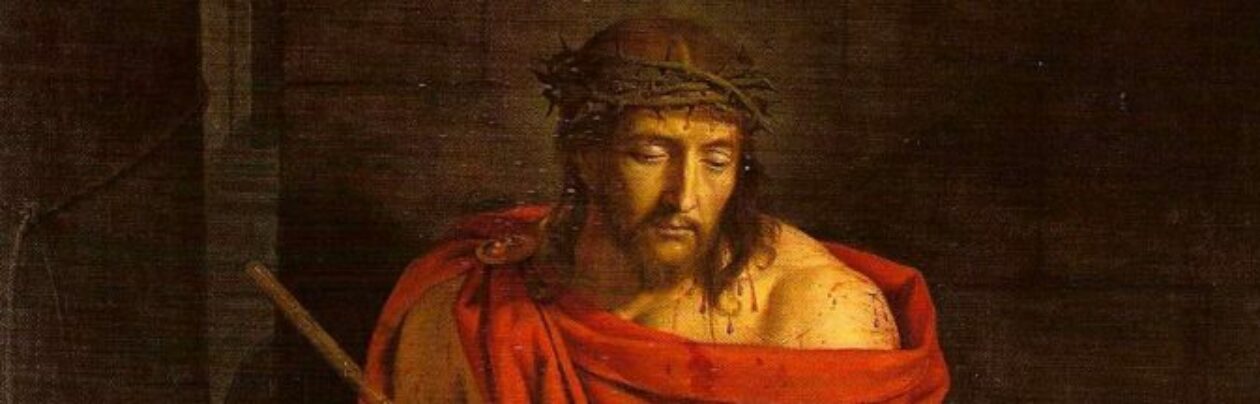

La peinture même, en principe condamnée par une théologie qui se défie du sensible et du spectaculaire, ne manqua pas d’être marquée par l’empreinte de l’esprit de Port-Royal: l’un des plus grands peintres de l’époque, Philippe de Champaigne, dont les deux filles étaient moniales, montre que la théologie augustinienne unis à l’art consommé de la peinture ont pu nourrir quelques-uns des plus grands chefs-d’œuvre picturaux composés au XVIIe siècle.

C’est l’exploration des liens paradoxaux mais essentiels entre Port-Royal, les arts et la littérature, à quoi sont consacrés les billets de la présente section.